それは、春のことだった。

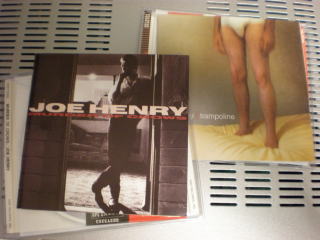

ジョー・ヘンリーが来日した際、雑誌CDジャーナルの連載「音が聞こえる」に登場してもらった。そのとき、折角だからとこのサイトのためにも他にも幾つか質問をさせていただいた。随分と遅れてしまったが、それをまとめたのがこれだ。

ちなみに、連載のほうでは、愛用の古いギターについて話をしてくれた。

ソロモン・バーク、ランブリング・ジャック・エリオット、アラン・トゥーサン、モーズ・アリソン等々、身を潜めようとする人たちを引っ張り出してくる、そんな彼に如何にもふさわしいギターだった。

そのとき、彼はこう言った。そのギターを含めて、「彼らにはまだ語りたいことがあるんだよ」と。

通訳は丸山京子さん、アーティスト写真はソニー・ミュージックに提供していただいた。

普段、ライヴはやってるんですか。

そうでもないよ。新作が出たあとは短期間、集中したツアーをやるけど、ぼくは毎日をツアーで暮らしていくタイプの人間じゃない。演奏するのは大好きだし、昔に比べれば本数は増えたけどね。これまでは新作のリリースのときだけだったけど、最近はレコードのプロモーションに関係ないパフォーマンスも少しやるようになってきた。6月にはドイツでビル・フリゼール、ブラッド・メルドーとやるよ。

ブラッド・メルドーと言えば、新作『ハイウェイ・ライダー』も素晴らしいアルバムでしたね。あなたも参加してますが。

ああ、彼は間違いなく素晴らしいアーティストだね。アルバムに参加して以来、何度かライヴを一緒にやり、今後もその予定だよ。

いま、プロデュースしたい人はいますか。

どんな人とでも、どんなジャンルでも、そのアーティストなりのヴィジョンがあり、曲が良ければ、やってみたいよ。ジャンルにこだわったりはしない。ちなみに、次にやるのはアーロン・ネヴィルだ。

自分で言うのは難しいかもしれませんが、あなたのどういうところが求められて、多くのミュージシャンからプロデュースを依頼されるのだと思いますか。

そんなに求められてもいないよ、もっと求められてもかまわないんだけど(笑)。その理由を教えてくれた人によれば、ぼくがソング・オリエンテッド、つまり楽曲志向の人間だかららしい。ぼくにはジョー・ヘンリー・サウンドみたいなものを課そうとするところがなく、ただ、そのアーティストが楽曲(の見えない部分)を明らかにしていくのを手助けしているだけだからね。そして、アーティストもそれに反応する。彼らのやっていることを変えようとするのではなく、アーティストと楽曲との間にある余計なものを取り払うのを助けてあげているだけなんだ。あとは、ぼくのスタジオにくれば、とても美味しいコーヒーとワインがふるまわれるからさ(笑)。

そのコーヒーとワインは大きいかもしれない(笑)。プロデュースするときに、どんなことにいちばん気をつけていますか。

ひとつのサウンドやアプローチを押し付けることは絶対にしない。そして、プロジェクトの主役はアーティストではなく、プロジェクトそのもの、もしくは楽曲なのだということを常に明確にして作業にあたることだね。物事に行き詰るときというのは、アーティストが、その曲をやることによって自分はどう見られるだろうか、そのことを気にするからだ。そんなとき、ぼくは必ずこう言う。「大切なのはきみがどうなのかではなく、それ、つまり曲がどうなのかということだよ」と。曲がきみのために何をする、ではなくて、きみが曲に何ができるのかを考えられれば、すべての問題は解決するんだってね。

それ、つまり、あなたの考える最良の曲とはどういう曲ですか。

最良の曲か、うーん、答えになっているかどうかわからないけど、その曲が成功する方法は一通りではないことは確かだね。最良の曲とは、多面体のようなものだ。そして、最良の曲からは、人間性が見えてくる、そういうものだと思う。

他人のプロデュースでいちばん面白いところは何処ですか。

スタジオでの作業を嫌がる人もいるけど、ぼくはスタジオでレコードを作ることそれ自体が大好きなんだ。おそらく、レコーディングのプロセスを楽しみながら、そこに全力を傾けるようなエネルギッシュな人たちと仕事をしてきたせいもあるだろうね。その曲にどういう手を加えるかどうかはともかく、ぼくはそういうことを許さない純粋で完璧な主義者ではないからね。基本は、ミュージシャンがスタジオに集まって演奏をするところに全てがあると信じている。

どういうことでしょう。

つまり、ひとつの曲を例にあげると、それは、30分前までは紙の上に書かれた地図にすぎない。そうやって、実際の場所を持たないものだった曲が、演奏をしていくうちに形を作り始め、地図を描いていく。そして、そのことにその場にいる人間全員が気づく。何度かテイクを重ねるうちに、最初あった場所とは別の場所をみつけ、そこで生きもののように息をして、自らの存在を声高らかに主張しはじめる。その過程というのは本当にエキサイティングで、ぼくはなによりもそれが好きなんだ。曲のアイディアを、もうベビーシッターのようにあやしたり、面倒をみたりしなくていい、目の前で魔法によって曲ができあがっていく過程がね、大好きなんだよ。

そもそも、他人のプロデュースをやるようになったきっかけを教えてください。

ある日突然、自分からプロデューサーになろうと思って始めたんじゃないんだ。1996年だったかな、キャピトル・レコードのシヴァリー (Shivery) というバンドのマネージャーがぼくの古い友人でね、彼らはお金をかけてプロデューサーを雇い、レコードを作ったけど結果は思い通りにならなかった。こけちゃったんだ。

次のアルバムではプロデューサーに費用を使えなくなり、お金のかからない奴を迎えようということになった。そこで、ぼくの場合だと実績もないし、安くやるだろうということで声がかかったんだ。それに、当時ぼくは自宅のガレージにスタジオを持っていたんでね、そこで彼らのアルバムをプロデュースした。それがヒットしたわけでもないけど、何故かそれをきっかけに、一枚また一枚と、プロデュースの依頼がくるようになった。正直、どうしてかわからないよ。おそらく、T・ボーン・バーネットを雇うお金がない人たちがぼくのところにきているんじゃないかな(笑)。

人によっては逆かもしれませんよ(笑)。

いや、それはないだろうね(笑)。T・ボーンとは友人だけど、もはや巨人のようになっちゃったからね。まるで、エイブラハム・リンカーンだ。

実際、身体も大きいしね(笑)。

そうだね(笑)。

去年、グレッグ・コープランドのアルバム『DIANA AND JAMES』であなたの名前がクレジットされていましたが、感謝するという言葉を添えて。

あれは、プロデューサーのグレッグ・リーズがぼくの親しい友人だからだよ。それに、グレッグ・コープランドが、ぼくの作品にインスピレーションを感じ、自分もレコードを作ろうと思ってくれたらしいんだ。それをぼくに知って欲しかったらしい。でも、ぼくは、グレッグ・コープランドのことはレコードを渡されるまで知らなかったよ。

ぼくは好きなシンガー・ソングライターのひとりですよ。それに、グレッグ・リーズのファンなんです。

みんなグレッグ・リーズのファンだよ。彼が嫌いな人はいない。

あなたの作品、あなたが関わった作品が映像的であることは指摘されると思いますが、その映像も、いろんな色彩を使うことよりもむしろモノトーンが強い。それは、その人の個性なり、歌のポイントをしぼめ、ダイレクトに印象づけるからですか。

それはあるね。

ということは、モノトーンという表現に意図してこだわっているんですか。

そこにこだわっているわけではないけどね、フォーカスを絞るということは意識している。そのものの姿を明らかにするのに必要なのは、何かを加えるよりも、取りはぶくことだというのがぼくの考えだからね。そういう意味で、ぼくが作るレコードは過度に装飾が施されていることはない。ワイドスクリーンで、ライトを当てて、というようなこともぼくはするけど、特定の色では見えてこないんだ。

エルヴィス・コステロやトム・ウェイツは、「ここのこの音にはもっとグリーンが必要だ」とか「赤をもう少し」という言い方をする。それはそれで役に立つのだろうけど、ぼくにはそういう考え方はできない。ぼくの音楽もイメージによるところは大きいよ。でも何よりも重要なのは音の中に込められた意味なんだ。音には実際の言葉を超えた意味があると思う。言葉にも当然意味があるが、言葉を誰かが歌にしたときの「音」にはまた独自の意味が生まれる。

その良い例が、英語で歌わないアーティストにぼくの心が驚くほどに惹きつけられるときだ。ぼくみたいに言葉志向の人間がいったいどうしてしまったんだろう、と自分でも理解できなくなる。ぼくは納得するまで言葉を探し、リライトし続ける人間だ。そんなぼくが、何が歌われているのか一言もわからない音楽に心を惹かれるとき、それは何故だろう、と自問せずにはいられないんだ。

わかるような気がします。それから、あなたの歌からは、時間の壁を破って飛び出てくるような、そんな力を感じますね。その力がどういうところに起因するのかよくわからない、むしろ謎でもあるんだけど。

そうであって欲しいというのが願いさ。素晴らしいシンガーというのはそういう人たちだ。ぼくが好きな、最もエモーショナルだと感じるシンガーは必ずしも音域もテクニックも世界一優れているわけじゃない。音域で言えば5音くらいしかなかったりする。なのに何故ぼくの心はこんなに満たされるんだろう、と思うとき、テクニックや歌のうまさではない何かがあり、それが感情を届けているんだろうね。

あなたの場合は、声だけで人の心を奪いとるところがある。少しずるい(笑)。

ありがとう(笑)。でも、ぼくの声は誰もが好き、という声じゃない。ぼくの書く曲は好きだけど、声は好きじゃないという人もいる。聴いていくうちに好きになるタイプの声なんじゃないかな。

自分で書いて歌うときと、他人のために曲を書くのは分けているんですか。

分けることが多いね。というのも、ぼくにとってソングライティングはそれを通じて自己表現をするというよりは、発見なんだ。他人のために書くときは、自分だったらここまでストレートなことは歌わない、自分にはあわないと思うことを試せるいい機会でもあり、口実でもある。自分は駄目だけど、他人なら大丈夫かもってね。結局はそれを自分で歌ってることもあるけどね。自分ではどうしたらいいかわからないダイレクトな感情に自分を向かわせるために、自分を騙すためのトリックだったりするんだ。

もうひとつ、あなたの音楽を聴いていていつも感じるのは、一般的には避けて通る人が多い混沌とか混乱とか、そういうものを好むというか、ときにはそれにしがみついてさえいるように思えたりする。それがあなたの音楽の重要なキーワードなんじゃないかと。

混沌ねえ、好きだよ。もともと人生っていうのは取り散らかっているもんだ。曲の中にそうした緊張感を生み出すのは、とても音楽的な行為だと思えるから好きなんだ。不快さを与えるためにそうしてやろうというのではない。人によっては音楽の中の混沌が嫌いだという人も確かにいるだろう。ぼくは、むしろ美しいと感じるんだ。不協和音が醸し出す緊張感、そこから生まれる音楽の混沌ーー。そこには心地よい suspension (宙ぶらりん、浮遊感、未解決)があり、それが解決されたとき、もし解決を迎えたなら、そこには心地よい release (解放感、発散、救出)が生まれる。

不協和音か、そうですね。その理屈でいくと、ギタリストの名人に、ギター以外の楽器、例えばサックスを吹かせてみる、そういうことも考えられますね。

是非やってみたいね。すごく好きだな、そういう発想は。ある楽器への造詣が深いミュージシャンを連れてきて、いつもプレイしない楽器をプレイさせる。豊富な知識をいったん脇に置き、極めて基本的な方法で表現しなければならなくなる、それってとても楽しいよね。マーク・リボーにトランペットを吹かせるとかね。トランペット奏者を雇うよりもずっといいと思うよ。

そもそも歌いたい、曲を書きたい、音楽をやっていきたいと思った決定的な出会い(アルバムでもなんでも)があったのなら教えてくれますか。

幾つかあげるとすれば、ジョニー・キャッシュの『アット・サン・クエンティン Live At San Quentin』、レイ・チャールズの『モダン・サウンズ・イン・カントリー&ウェスタン・ミュージックVol.1&2 Modern Sounds in Country & Western Music Vol.1&2 』、そして、ボブ・ディランの『追憶のハイウェイ61 Highway 61 Revisited』だ。

中でも、ディランの『追憶のハイウェイ61』に決定づけられたといっていい。あれを聴いたとき、ぼくは11才だった。何故かはわからなかったが、自分にとって意味があるものだとわかった。音楽はそれまでも自分にとって常に大切なもので、特に古いカントリーのようなストーリーを語る曲にものすごく心惹かれていた。でも、ディランの『追憶のハイウェイ61』を聴いたとき、100%パーソナルなものだと感じたんだ。ぼくのアイデンティティに関わる何かだと。でもそれが何なのか、また何故なのかがわからなかった。

上手く言えないんだけど、ぼくがその何処かにいるような気がした。ぼくが何者なのかを語ってくれていた。ただ好きだった、という以上の何かだったよ。

でもね、音楽を音楽で語るのには限界があって、ミュージシャンになりたいとぼくに思わせてくれて、興奮させられたのはむしろ他のアートだったりするんだ。と言うのも、音楽はぼくにとっては語彙(ボキャブラリー)だから、音楽を聴けば当然、その反応は音楽的になる。でも、フェリーニの映画をみたあとでも曲を書きたい、と思わされるし、月並みと思われるかもしれないが、ピカソにはいまだに文句なく興奮させられ、みた瞬間に曲を書きたい、と思ったりするんだ。

ぼくもディランを聴いたとき、何だかよくわからないけど、身体中に嵐を投げ込まれたような気がしましたよ。自分に都合の良い音楽ばかりではないんだという、その歌の前では恥ずかしくなるような体験もまた音楽の素晴らしさなのだと、大きなものを突きつけられた。それでいて、自分の核心のようなものにいちばん近いというか、少なくとも近づけるような気がした。とにかく、音楽を聴く行為そのものに謎がもたらされたような不思議な体験だった。音楽を聴くこと、それがどういうことなのか考えるようになったのは、ディランと出会ってからかもしれない。

ぼくもそれは同感だ。そしてそれは曲に特定されない。例えば、何かを聴いて、ぼくは深い意味をそこから感じとる。でもそこでぼくが感じる反応は、もしかするとその曲で語られているストーリーとはまるで無関係なのかもしれない。それでも、どんなアートであれ、ぼくが考えるべきことがそこにあるのだとしたら、ぼくは考え始めるだろう。そこからすべてが流れ始めるんだ。

ぼくも、全くその意見には賛成です。音楽は結果ではなくて、むしろ、出発というか、聴き手にとってのきっかけであって欲しい。感じたり、考えたり、思ったり、そういうことの始まりのような気がする、少なくとも、ぼくの場合はそれが多い。

そうだね、うん、そうだ。