昨年10月、ドニー・フリッツが35年ぶりに来日するという話も嬉しかったが、それにも負けじと嬉しかったのは、一緒にやってくるザ・ディーコイズのメンバーの中にスコット・ボイヤーの名前があったことだ。と言うのも、その昔、彼が在籍していたカウボーイというグループが好きで、アルバムの解説も書かせてもらったりしていたくらいだった。エリック・クラプトンも取り上げた「プリーズ・ビー・ウィズ・ミー」、グレッグ・オールマンの「オール・マイ・フレンズ」と、ソングライターとしても素晴らしい曲を残している。

その辺の話しを直接訊くことができれば良いだろうなと思っていて、偶然、招聘元の麻田浩さんとお会いしたときにそんな話しをしたら、良いですよ、と快諾してくださった。そこで、東京公演を控えた宿泊先のホテルで、約1時間のインタビューが実現した。麻田さん、有難うございました。

通訳は、丸山京子さんにお願いした。有難うございました。もちろん、初めての来日にもかかわらずに貴重な時間を割いてくれたスコット・ボイヤーご本人には御礼の言いようがない。

< ヤンキーからサザーンに、若い頃の想い出 >

いま、どこに住んでいらっしゃるんですか。

いわゆるショールズ、あるいはマッスル・ショールズと呼ばれている一帯だね。実際は4つの都市から成り立っていて、そこからちょっと離れたKillenという小さな町に住んでいるよ。

いつ頃からですか。

1988年から。だからもう22年近くになるね。

そもそも、どういう理由でマッスル・ショールズに住むようになったんですか。

マッスル・ショールズでレコーディングされた音楽が大好きだったんだ。60年代初めにフロリダに住んでいた頃から、その後、ジョージアに移っても、ずっと好きで聴き続けてきた。オールマン・ブラザーズとかをプロデュースしている友人のジョニー・サンドリンから電話があり、一緒にこっちでバンドをやらないかと誘われたんだ。当時はアラバマ州モビールに住んでいたが、ショールズで暮らすというまたとないチャンスを断ることは出来なくてね。で、実際に暮らし始めてみると、その土地柄、天候、音楽、リラックスした雰囲気がすっかり気に入ってしまった。曲作りをするのにも向いていた。ミュージシャンにとっては暮らしやすい場所だったんだ。

生まれて育ったのはどこですか。

生まれたのはアップステート・ニューヨークだよ。アメリカでは南北戦争の時代から、誰もがYankee(北部人)かSouthern(南部人)かのどちらかだというような言い方をするんだが、その意味じゃ、私は「好き好んで南部人になった人間」なんだ。生まれたから住んでいるのではなく、好きだったから住んでいるんだよ。

十代の頃はどんな音楽を聴いたり、演奏していたのですか。

ポピュラー音楽とクラシック音楽とどちらも聴いていたよ。高校、大学とヴィオラを演奏していた。高校2年の時にボブ・ディランが登場してからは、フォークもたくさん聴くようになったが、クラシックも好きだった。60~70人で作り出すオーケストラのサウンドというのは、ものすごい音量なんだ。思わず鳥肌が立つくらいにね。でも最終的に好きになったのは、いまやっているような音楽だったということさ。

ポピュラー音楽というのを、もっと具体的に教えてくれますか。

エルヴィス・プレスリーとか。ブラック・ミュージックも少し聴いていたよ。リトル・リチャード、チャック・ベリーとか。いま、振り返ると、幼稚な音楽、いわゆるバブルガムと呼ばれる音楽も聴いていたが、当時はそうは思ってなかった(笑)。

ディランのどこがいちばん好きでしたか。

歌詞だね。ドニー・フリッツと仕事が出来て楽しいのもそこだよ。チャック・ベリーやリトル・リャードの音楽ももちろん楽しくて好きだが、彼らの歌詞にはメッセージはあまりない。それが悪いというわけではないんだけどね。ボブ・ディランやドニーの音楽には素晴らしい歌詞と素晴らしいグルーヴの両方がある。だからドニーの音楽は演奏していて楽しいんだ。

そうやって音楽を好きで聴いていて、最初に組んだグループは 31st of February ですか。

ああ。3人組でもともとはビター・エンド(The Bitter Ind)と名乗っていた(*本来ならBitter Endと綴るのを「ちょっとかっこいいと思ったので」Indにしていた)。そのあと、時代がサイケデリックになったのでティファニー・システム(Tiffany System)に改名し、グレッグとドゥエインが加わってやるようになった最後の2年くらいは31st Of Februaryと名乗っていたんだ。由来はグループ名の由来についてはきかないでくれ(笑)。わからないから!どうしようもない名前だってことはわかってるからね!(笑)

メンバーは変わらなかったんですね。

ああ。自分以外は、ドラマーのブッチ・トラックス、ベーシストのデヴィッド・ブラウン。

若い頃、アルバムを聴いていましたよ(笑)。

嘘だろ!?あれを聴いた上で、私にインタビューしたいと思ってくれるのかい?(笑) あのアルバムは変わった状況でレコーディングされたんだ。ちょっとした偶然の結果、マイアミでレコーディングが出来ることになり、大慌てでアルバム1枚分の曲を書かなくてはならなくなった。そこでアルバム収録曲のうちの5曲は、ステーションワゴンでマイアミに向かう5時間のドライヴの間に書き上げたんだ。持ち曲だけではアルバム1枚には全然足りなかったので、やっつけで書いたものもあって、あまり出来がいいとは思えない曲もある。良い曲もあったけど。

< 家畜の代わりに楽器と一緒に、各地をまわったからね、だからカウボーイ >

そのあと、カウボーイ(Cowboy)を結成しましたね。

31st of Februaryがヴァンガード・レコードと契約していた頃、グレッグ&ドゥエインにも加わってもらい、セカンド・アルバムの予算を確保するためのデモを録音し、ヴァンガードに送ったんだ。だけど、ヴァンガードには断られてしまった。ちなみに、そのデモには「メリッサ」のオリジナル・ヴァージョンも入っていたよ。その一件があった直後、バンドは解散。その頃からグレッグとドゥエインはフロリダ州ジャクソンヴィルの公園でコンサートをやるようになり、やがてオールマン・ブラザーズの結成につながっていった。彼らがやっていたことと、自分がやりたいことはちょっと違っていたので、私はトミー・タルトンと話をして、新しいバンドを作ることにした。彼の書く曲もギタープレイもとても気に入っていたんでね。しかも、トミーには一緒にやっていたドラマーとベーシストがいて、私にはギタリストとキーボード奏者がいた。そこで互いに二人ずつを連れてきて出来上がったのが、カウボーイだったというわけさ。

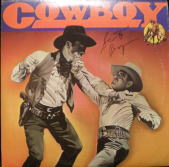

カウボーイという名前の由来を訊いてもいいですか。

(笑)いい質問だね!候補は二つあったんだ。一つはイージー(Easy)。トミーはこちらを望んでいた。アコースティックでハーモニーを多用したヴォーカルというのが、我々の売りだったからね。カウボーイはもう一つの候補だった。というのも、カウボーイのようにブーツとブルージーンズを履いて、家畜の代わりに楽器を伴い、国中を旅して回っていたからね。で、どちらにするかを決めるのは、家の裏でバスケットボールのシュート合戦をして、勝った人間が好きな名前を選んでいいということにしたんだ。

そのあと、キャプリコーンと契約するんですよね。

そうだね。バンドを組んで3ヶ月くらい経った時、ドゥエイン・オールマンが家にやってきて「曲をちょっと聴かせてくれ」と言うんで、演奏をしたんだ。ドゥエインはジョージア州メーコンに戻り、フィル・ウォールデンに「すごくいい連中を見つけた。彼らと契約をしなきゃだめだよ」と我々のことを話してくれたんだ。半ば、脅しだったらしいけどね(笑)。「彼らと契約しろよ、さもなければ」という感じで(笑)。でも、我々は、キャプリコーンにとってもいい仕事をしたと自負しているよ。

どんなレーベルでしたか。

もともとは黒人のアーティストを多く抱えるレーベルだったので、学校とかもまともに通っていない、2+2の計算もできないようなアーティストを相手にするのに慣れていたんだ。だから、アーティストへの支払いは、レーベルの気分次第だった。どれほど儲けていようとね。そんなレーベルだったから、最初はトラブルもあった。もちろん、我々だけがレーベルともめたわけじゃないよ。支払いの時期になっても、「ちゃんとした数字が出ていないので、とりあえずこれくらい払おう」と数百ドルを手渡され、結局は明細書もそれ以上の支払いもないまま、うやむやにされたりね。でも、どれほど彼らに搾取されようとも、キャプリコーンと契約をしていなかったら、あれだけのレコードは作れていなかっただろうし、オールマン・ブラザーズのオープニングとして全米をツアーできてなかっただろうし、スタジオでキティ・ウェルズ、アーサー・コンリーといったアメリカの伝説的ミュージシャンと仕事をすることはなかっただろうからね。だから多少、金銭面ではごまかされたが、その分いい思いもさせてもらったんで、差し引きゼロってところだね(笑)。

日本では、「家族的なレーベル」だと伝えられていましたが。

そういう部分ももちろんあった。でも、自分たちの家族のことを考えてごらんよ。家族だからと言って、必ずしもちゃんと扱ってもらえるとは限らないだろう?

そうですね。

< 「プリーズ・ビー・ウィズ・ミー」と、「オール・マイ・フレンズ」 >

それはそうと、エリック・クラプトンが「プリーズ・ビー・ウィズ・ミー(Please Be With Me)」を取り上げたのはどういう経緯だったんですか。

話せば1時間半くらい喋れる質問なんだけど(笑)。不思議な偶然が重なった結果なんだ。カウボーイのセカンド・アルバム『5’ll Getcha Ten』のレコーディングをするのに初めてマッスル・ショールズを訪れていた。ドゥエインからは「スタジオに顔を出すから、1曲プレイさせてくれ」と言われていて、我々は心待ちにしていた。彼が来る前の晩、他の連中は夕食を食べに出かけたんだが、私はひとりモーテルの部屋に残っていた。そして突然、紙と鉛筆を手にして歌詞を書き始めたんだ。10~15分後、自分が書いたものを見ると10ヴァース分くらいの歌詞が書けていた。でも何も韻を踏んでいないし、意味も通らない。それで、言葉やフレーズを入れ替え、韻を踏むようにアレンジしているうちに、3ヴァースとサビを持つ曲が出来上がり、私はそのまま眠りについた。

翌日、ドゥエインが到着したが、バンドには3人のギタリストがいたので「すでに取りかかっている曲では弾きたくない。ギターパートが3つもあったら、俺の弾くところなんてないじゃないか。何か新曲を聴かせろよ」と言う。そこでトミーと私とキーボード奏者がそれぞれの曲を次々と聴かせたが、ドゥエインはそこに座ったまま「もっとないのか?他には?」と乗り気じゃなかった。そこで、「ゆうべ書いたばかりの曲で、まだ出来上がってないけど」と断った上で聴かせたところ、ドゥエインはえらく気に入ってくれて、それをやることになったんだ。8~9曲、聴かせた中から、彼がじきじきに選んでくれたんだよ。

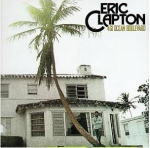

その数年後、クラプトンがあの曲をレコーディングしたのにも理由があって、ドゥエインの死後、アルバム(『461 Ocean Boulevard』)をレコーディングするにあたり、クラプトンは友人だったドゥエインへのトリビュートを何かしたいと考えたんだ。そこで、関係者にドゥエインが演奏した曲で、余り有名ではない曲を探してもらったところ、「Please Be With Me」が見つかったというわけさ。レコーディングするに至ったいきさつに関して、8通りくらいの説があった(笑)。その4年後くらいのときだった、クラプトンがアラバマでコンサートをやったので見に行った時、知り合いのロードクルーがいたので楽屋に行けることになり、彼と世間話をしていた。そしてようやく私は「ここで、ことの真相を本人からききだすぞ」と心に決め、「このことを尋ねずにはいられないので尋ねるけど、どうしてエリック・クラプトンが私の曲をやることになったんだい?」、クラプトンに面と向かって尋ねた。すると彼は、「よく覚えていないよ。誰かが曲を聴かせてくれたんじゃないかな」と言うもんだから、拍子抜けしてしまったことを覚えているよ(笑)。

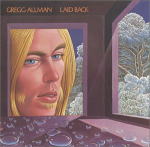

グレッグ・オールマンが歌った「オール・マイ・フレンズ(All My Friends)」も大好きな曲ですが、この曲を書いたときのエピソードはありますか。

ありがとう。フロリダからジョージア州メーコンに移ってすぐに住んでいたのが、町から外れたところにあった大きな農家だったんだ。3ベッドルームあり、どの部屋もこの店(取材した喫茶店)の2倍以上の広さがあった。そこにバンド6名とクルー3名で暮らし始めた。ところが、それぞれのフロリダ時代の友だちが、2~3人単位でメーコンに遊びに来るようになり、来るのはいいけど、帰らないで居ついてしまうようになったんだ。400エーカーの広大な敷地内の森にテントを張ったりして、気付くと80人近い人間がそこに暮らすようになっていた。

ジョージアというのはとても保守的な土地で、そういうことは許されないような所だった。長髪だというだけで変人のように見られるくらいだったからね。町の人間から「長髪のヒッピーがいっぱい集まっている」という苦情が地主に寄せられるようになり、ついに「貴方たちに家を貸していることを責められている。すぐに立ち退いてほしい」と言われてしまったんだ。

そこで我々バンドはメーコンのダウンタウンに移った。でも、全員で住むわけにもいかず、残りの連中に「申し訳ないが、お前たちはフロリダに戻ってくれ。全員の面倒までみるわけにはいかないから。この生活は続けられない」と告げたんだ。つまり、「楽しい時間は終った。心苦しいがもうお終いにしよう」と、その時の心情を歌った曲なんだよ。

< カウボーイと、キャプリコーン・レコード時代の想い出、その2 >

『Reach For The Sky』、『5’ll Getcha Ten』と2枚アルバムをだして、その後、その2枚のアルバムがカップリングで、『Why Quit When You’re Losing』というタイトルで出ましたけど、あれはどういういきさつだったんですか。

もともとキャプリコーンはアトランティックがディストリビューションをしていた。ところが、アトランティックとのディストリビューション契約が切れる2日前に、セカンド・アルバム『5’ll Getcha Ten』がリリースされるという不運に見舞われたんだ。

「それではバンドがかわいそうだ、いいアルバムなのに」と、新しいディストリビューション先であるワーナー・ブラザーズの人間が思ってくれて、パッケージを新しくして出し直されたんだ。実際、アトランティックは何もしてくれてなかったからね。確かに、2日後に契約が切れるアルバムをプロモーションしろと言われても、興味がなくなるのは仕方がない話だがね(笑)。

『Cowboy/Boyer & Talton』は、どういう状況で作ったんですか。

セカンド・アルバム(『5’ll Getcha Ten』)のあと、アルバムのプロモーションも兼ね、オールマンとのツアーに出たんだが、それからは活動がなくなってしまい、キャプリコーン・スタジオのハウス・バンドのリズムセクションとなり、アーサー・コンリー、キティ・ウェルズ、ジョニー・リヴァーズ・・・といったアーティストのレコーディングをした。彼らとの仕事は夜の8時くらいに終わるが、我々はまだ疲れてもいない。そこでその後、例えば、トミーがこの間書いたという曲を録音しよう、という話になったりして、それから数年の間に20~25曲近くのデモを録音したんだ。スタジオが終った空き時間を使ってね。そしてグレッグ・オールマンが『Laid Back』を作り、グレッグとのツアーに出るとなった時、フィル・ウォルデンが「もしカウボーイがグレッグと一緒に回るのなら、カウボーイの新しいアルバムも必要だ」と言ったんだ。そこで、録音してあった曲を聴き返し、足りない歌詞を書き加えたりして、アルバムを作ったというわけさ。

この頃、アレックス・テイラーをはじめとして、キャプリコーン・レコードのいろんな人のアルバムに参加していますよね。

キャプリコーン・レコードのお抱えリズム・セクションだったからね。今回のドニー・フリッツのベーシストのデヴィッド・フッドがマッスル・ショールズのリズム・セクションだったようにね、我々はキャプリコーンのリズム・セクションだったんだ。その数年間、バンドとしての活動がなかったのは、フィル・ウォルデンに、スタジオでの仕事をメインにさせられていた、という理由もあるよ。

その中でも、あなたは演奏だけでなく、いろんな人に曲も提供していましたね。

そうだね、私はシンガーとしても数多くのアルバムのバックで歌った。ギタープレイヤーとしても多くのアルバムでギターを弾き、バンドでも弾いた。そして、ソングライターでもあった。どれか一つを選んでやるより、3つを全てやるほうが生計を成り立たせることが出来る。ギタリストだけで食っていくのは並大抵ではない。シンガーとしてだけでも難しい、それらを幅広くカヴァーできれば、金銭的に楽になるからね。

カウボーイはどういう理由で解散してしまったんですか。

カウボーイの解散はキャプリコーンの倒産に伴う結果だったというのもあるが、その前からトミーも私も他のことをしていたし、正式にバンドは解散という発表をしたわけではなかったが、声がかかることもなくなり、自然消滅してしまったんだ。でも、3年前にトミーと新しいカウボーイのアルバム用に数曲、レコーディングしたよ。でもレーベル側からなんらかの理由でストップがかかってしまった。資金が底をついたのか、そこらへんはわからないけどね。20曲近い曲がジョニー・サンドリンのテープ保管庫にはあるので、いつでもそれを完成させたければ完成させられる。

トッパー・プライスとのグループ、コンヴァーティブルズはどういう経緯で出来たのですか。

カウボーイの最後の数年間はアラバマ州モビールに住んでいて、そこで会ったんだ。トッパーはモビール出身なんだよ。だからカウボーイがなくなる前、ほんの少しだが、カウボーイにも参加してくれた。解散後、他に言いようがないので「解散」という言葉を使わせてもらうが、私とトッパーはそのまま一緒にやるようになり、それがコンヴァーティブルズになったんだ。8年間続き、そこそこの成果をあげたよ。

トッパーは亡くなったんですよね。

2年ほど前だったね。素晴らしいハーモニカ奏者であり、シンガーだったが、非常にエキセントリックな人間だったので、それが死を招いてしまったのかもしれない。

そうやって大切な友人を亡くされていますが、ドゥエインの思い出があったら教えてください。

ドゥエインに限らず、ミュージシャン全てについてこれは言えることだが、ベストと呼ばれるミュージシャンは人間としてもベストだということだ。私が出会った人たちはみんなそうだった。ドゥエインも人を助けるためなら一肌脱ぐというか、協力を惜しまない人だった。他人の悪口など一切言わない人間だった。本当に素晴らしい人間であり、最高のギタリストだったよ。

< ディーコイズ、そして現在 >

ディーコイズとはどういう経緯でやるようになったのですか。

1988年にジョニー・サンドリンがディーコイズをスタートさせたんだ。ジョニーのニックネームが昔からduck(カモ)だったので、そこからdecoy(カモ猟のおとりのカモのこと)というグループ名になった。ジョニーはベーシストとしてしばらく活動していたが、スタジオの仕事も忙しくなり、両方を並行してやることが出来なくなってしまった。そこでジョニーはバンドを抜けた。その後も地元中心にバンドは徐々にファンを広げていき、ラインナップもそのつど変わりながら、活動を続けてきた。いまでは、一番長く在籍しているのはケルヴィン・ホリーと私だけになってしまった。22年だよ。N.C.サーマンは21年。デウ゛ィッド・フッドは12年ほど。ドラマーのマイク・ディロンは22年のバンドの歴史の中で、何度か抜けては戻ってきた。

もともと、ジョニーのバンドだったんですね。

そうだね。最初はDuck & The Decoysにしたかったんだ。でもジョニーが嫌がったのさ(笑)。

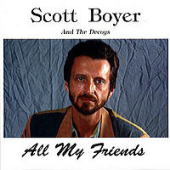

91年に、ソロ・アルバムを出した時もバックはディーコイズでしたね。

ああ。あの時は、スコット・ボイヤーのアルバムを作りたいと言ってくれたやつがいてね。でも、私はディーコイズのアルバムが作りたかった。でも、その人物は、「アルバムが出た後、金銭の話とかをするのに、5人のメンバー全員に電話をかけたりするのは面倒だ。電話をかけるのは一人でいい」と言うんで、便宜上、スコット・ボイヤー&ザ・ディーコイズと呼んだ。

これだけ曲が書けて、味のある歌も歌えるのに、一枚しかソロを出していないのですか。

いまの時代、レコーディング機材はそれほど高い値段を出さなくても買えるので、自宅にレコーディング・スタジオを持つことも多い。以前は、アルバムを作るのにはどうしても4~5万ドルかかった。私はしがないミュージシャンだから、そんな金の余裕はなかった(笑)。だが、ソロ・アルバムには取り掛かっているよ。ここ5~6年で思うようになったんだ。「曲なら90歳になってもまだ書き続けていられる。でもステージで3~4時間演奏するのは、90では無理だ」とね。そう思うようになって、曲を書くようになり、数百曲のストックがある。まずは1枚、現在、取り掛かっているアルバムを完成させる。そしてそれが終わったらすぐに2枚目に取り掛かる予定だ。だから向こう2年間で2枚のソロを出せればいいなと思っているよ。いまでは自宅スタジオがあるので、作業は楽なんだ。近いうちに出来るよ。

楽しみに待っています。

私も楽しみだよ。

最後に、あなたが音楽をやる上で一番大切にしていることは何ですか。

音楽をやってて、いちばん心が満たされるのは、自分が演奏した曲を聴いてくれている人が楽しんでくれている様子を見る時なんだ。そして、彼らの人生に何かがもたらされるような何かを、それぞれが受け止めてくれていると感じられる時だ。お金じゃないことだけは確かだよ(笑)。

とは言うものの、神様はいつもこんな私を見守り続けてくれた。お金が必要な時には、いつもどこからか郵便受けに小切手が舞い込んできた(笑)。私には音楽以外のことは、何をどうやっていいのかわからないし、わかりたいかどうかもわからない。4歳の時から音楽をやり続けてきて、自分はなんらかの形でミュージシャンという仕事に携わっていくんだろうな、と思ってきた。クラシックなのか、ポップなのかはわからなかったが・・・